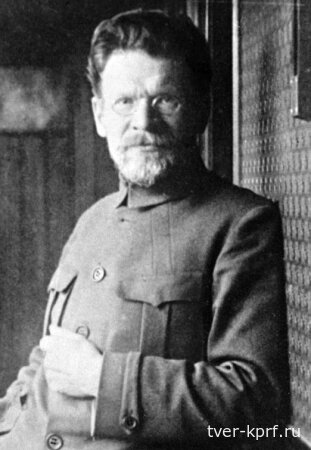

Товарищ Никанор. К 150-летию со дня рождения М.И. Калинина

Эти слова принадлежат выдающемуся революционеру, одному из руководителей Советского государства Михаилу Ивановичу Калинину. Их он скажет через два десятилетия после Великого Октября, когда его с молодых лет пылающая революцией жизнь наполнится весомым содержанием сделанного, которое, как видим, и называется человеческим счастьем.

А пока тверская деревня Верхняя Троица числом в сорок семь дворов, где 19 ноября в 1875 году Миша Калинин родился, как и вся придавленная тяжёлой пятой царизма тогдашняя крестьянская Россия, вела свой действительно «тяжёлый жизненный путь» в тупик бесправия и нищеты.

А пока тверская деревня Верхняя Троица числом в сорок семь дворов, где 19 ноября в 1875 году Миша Калинин родился, как и вся придавленная тяжёлой пятой царизма тогдашняя крестьянская Россия, вела свой действительно «тяжёлый жизненный путь» в тупик бесправия и нищеты.

Эту беспросветность Миша чувствовал с самых ранних лет, помогая родителям сначала по домашнему хозяйству, а к двенадцати годам и на семейном клочке поля, где жал рожь, убирал лён…

«Одни не работают, да всё имеют, а нашим отдохнуть-то в сутки часов пять-шесть приходится, но даже хлеба и того не хватает…» — как-то раз кольнуло его детскую душу, вдруг потребовавшую справедливости.

Когда Мише исполнилось девять, отец, занимавшийся тогда всякими отхожими промыслами, определил сынишку в учение к жившему в Верхней Троице такому же, как и он, отставному солдату, зимними вечерами охотно знакомившему местных ребятишек с кое-какой нехитрой грамотой. За это благое дело родители крестьянской детворы по очереди его кормили и понемногу приплачивали.

Открыть большую дорогу в жизнь солдатская «азбучная наука», конечно же, не обещала. Как, впрочем, и находившаяся в двенадцати верстах от Верхней Троицы земская народная школа, в которой Миша продолжил учёбу, блестяще завершив за два года её четырёхлетний курс.

«— Кончился экзамен. Миша получил первый похвальный лист. Стали расходиться экзаменаторы и экзаменуемые. Миша не уходил, — вспоминала тот последний школьный день учительница Миши Калинина Анна Алексеевна Боброва.

— Ты что? — спросила я Мишу. Наклонилась к нему, заглянула в лицо, а по щекам его одна за другой текут капельки слёз. Сквозь рыдания он едва произнёс:

— Куда же я теперь денусь?

Бедный мальчик, он не знал, куда забросит его судьба. Не могла в этом помочь ему и я…»

А судьбе юный выпускник «покорился» после долгих раздумий. Да и мать советовала не упускать случай…

Так в 1889 году он и отправился в Петербург, где поначалу устроился помогать по домашнему хозяйству семье одного весьма прогрессивных взглядов генерала, с чьими детьми он сдружился ещё в деревне, недалеко от которой было их поместье. Барчуки очень привязались к Мише. Их подкупали его честность, свободолюбие, сообразительность и способность интересно рассуждать. И они уговорили родителей взять его к себе на постой.

Библиотека в генеральском доме была обширная. Она и стала тем любимым местом деревенского мальчишки, где он проводил всё своё свободное время. Его цепкая память и пронзительный ум, буквально терзающий своего юного владельца жаждой новых знаний, навык вдумчивого чтения освоили быстро. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Белинский, Герцен, Чернышевский, философские и исторические труды, научные работы по естествознанию и политэкономии — вот какими великими именами и темами полнился тогда его кругозор книгочея.

А после того как в этом же доме Михаил впервые раскрыл страницы нелегальной социал-демократической литературы, которую ему давали почитать вольно настроенные сыновья генерала, Калинин и выбрал свой дальнейший путь борца с опостылевшим народу царским режимом.

«Гуща рабочих масс — только там может зародиться революция», — с этим, вызревшим в нём самом, по сути, марксистским убеждением Михаил Калинин и ушёл из генеральского дома, решив устроиться рабочим на завод. Его мастеровые руки, после того как он уехал из родной деревни, давно уже просили настоящего дела.

Но поступить на завод было не так-то просто. «Около ворот столичных предприятий месяцами толпился безработный люд, — замечает по этому поводу биографическое издание Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, посвящённое жизни и деятельности М.И. Калинина. — Среди ожидавших было немало крестьян, пытавшихся найти в Петербурге спасение от голода и эпидемии холеры и тифа, охватившей в 1891—1892 годах огромную территорию страны с населением около 40 миллионов человек. Лишь в 1893 году Калинину наконец удалось поступить на завод. Восемнадцатилетний юноша получил место ученика токаря на сравнительно небольшом тогда казённом орудийном заводе «Старый арсенал». С этого времени началась рабочая биография М.И. Калинина — биография кадрового заводского пролетария.

Нелёгкой была жизнь ученика рабочего. Ничтожный заработок — 8 рублей в месяц — еле-еле позволял свести концы с концами. И тем не менее часть этого заработка Калинин посылал семье, которая в ту пору особенно бедствовала из-за болезни отца. Ограничивая себя во всём, он снимал угол в квартире одной рабочей семьи, питался чем приходилось. Труд на заводе высасывал, казалось, все жизненные соки. Но выдавался свободный вечер, и юноша садился за книгу или шёл в воскресную вечернюю школу для рабочих.

На «Старом арсенале» Калинин получил хорошие профессиональные навыки токаря. Здесь же он впервые услышал о существовании нелегальных рабочих кружков, о революционерах-подпольщиках. Найти путь к ним он сумел позднее, когда перешёл на Путиловский завод. С Путиловским, подчёркивал Михаил Иванович в одном из писем, «у меня связаны первые годы подполья. На заводе я впервые учился классовой революционной борьбе, впервые познакомился с марксизмом». Питерские пролетарии, шедшие в авангарде борьбы против самодержавия, вовлекли в свои ряды молодого рабочего».

Далее в книге, показывающей также внутриполитическую обстановку тех дней, отмечается, что вступление Калинина в революционное движение по времени совпало с его новым, пролетарским этапом, когда рабочий класс России заявил о себе как о серьёзной общественной силе, перешедшей от разрозненных стихийных выступлений к организованной классовой борьбе. «Это была пора весны русского рабочего движения, — писала Надежда Константиновна Крупская, — когда для большинства «публики» не видно было ещё, к чему она приведёт. Диктатура пролетариата, низвержение власти капитала — кто же думал об этом тогда?»

В середине 90-х годов XIX века в освободительном движении России произошёл поворот в сторону слияния рабочего движения с научным социализмом, напоминает издание. С приездом в 1893 году в Петербург В.И. Ленина город становится центром марксистской мысли и собирания социал-демократических сил России. Вместе со свои-ми единомышленниками Ленин взялся за объединение разрозненных марксистских кружков и групп в единую социал-демократическую организацию.

«В 1895 году в Петербурге был создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» — прообраз, зародыш будущей политической партии российского пролетариата. Основную задачу «Союз» видел в том, чтобы способствовать развитию массового рабочего движения, политически просвещать и воспитывать пролетарские массы на основе марксизма, научного социализма, организовывать и поднимать их на классовую борьбу, проясняя главные цели этой борьбы. Он был связан с рабочими 70 предприятий столицы, в том числе и с путиловцами.

…После тихого «Старого арсенала» Путиловский казался огнедышащим вулканом: завод лихорадили стачки, сходки, забастовки.

Уже через месяц после поступления на завод, в мае 1896 года, Калинин впервые увидел бунтующий Путиловский гигант, пришедший на помощь бастовавшим питерским текстильщикам, которые требовали сократить рабочий день до десяти с половиной часов».

Хотя эта трёхнедельная стачка так и не вылилась, как предполагалось, во всеобщую забастовку, Ленин подчеркнул исключительную её важность, потому что на этот раз экономические требования стали перерастать в политические, после чего царские власти уступили перед пролетарским натиском и законодательно сократили рабочий день.

Калинин со своими заводскими товарищами поддержал забастовщиков. «Проживая в то время за Нарвской заставой, в деревне Волынкиной, густо населённой текстильщиками Екатерингофской мануфактуры, он не раз встречался и беседовал с ними, читал им нелегальные листовки «Союза борьбы», — так описывается его участие в тех событиях в его биографии. — Это было небезопасно, если учесть, что деревня Волынкина кишела в те дни полицейскими. Чувство ненависти к угнетению, накапливавшееся в душе Михаила с детских лет, постепенно выливалось в сознательный протест против помещиков и капиталистов, против самодержавия.

М.И. Калинин легко и быстро сходился с рабочими. Своими знаниями, начитанностью, политической осведомлённостью он вызывал у них живой интерес к беседам на любые темы, и прежде всего о положении рабочих, бесправии народа. Стремясь быть полезным товарищам по заводу, чем-то помочь борьбе за улучшение их положения, Калинин на первых порах включается в легальную работу — в организацию касс взаимопомощи, культурно-просветительных кружков, библиотек и т.п. Однако скоро он пришёл к выводу, что с помощью таких средств нельзя добиться коренного улучшения положения рабочих, что нужны другие формы и методы борьбы, а именно те, которые пропагандировал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Характеризуя свои настроения того времени, Калинин отмечал, что вопрос о нелегальной работе в этот период становится для него ребром, поскольку он всё больше убеждался, что «ничего легального при современных условиях сделать нельзя…». Он решил идти в революционное подполье».

Среди молодых рабочих вечерних курсов Русского технического общества на Путиловском заводе, на которые Калинин поступил в 1897 году, он быстро нашёл революционно настроенных единомышленников. И тут у Михаила возникла мысль о создании рабочего кружка.

И такой кружок по инициативе Калинина на Путиловском был создан. Входившие в него рабочие установили связь с петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Кружок стал его марксистской ячейкой, активно действовавшей на заводе. И не только…

«Кружок Калинина» (так его называли на заводе), несмотря на опасность преследования со стороны царской охранки, тайно наладил связи с рабочими предприятий Нарвской и Московской застав, с металлистами Выборгской стороны, железнодорожниками Николаевских мастерских, рабочими-балтийцами с Васильевского острова, способствуя созданию там таких же революционных кружков. Вскоре «калининцы» стали центральной социал-демократической группой Нарвского района Петербурга, ставшей затем ячейкой РСДРП.

В каких условиях всё это делалось, Михаил Иванович вспоминал так: «Малейший твой промах, малейшая конспиративная ошибка, — и ты провалишься… в каменный мешок, где, по народному поверью, мололи жерновами людей и спускали в Неву».

Кружку Калинина суждено было сыграть большую роль в укреплении социал-демократической организации столицы, в её борьбе за соединение научного социализма с рабочим движением, против оппортунизма «экономистов», их временного засилья в «Союзе борьбы», отмечают авторы. С момента создания кружка Калинин стремился постепенно превратить его в крепкую нелегальную организацию, которая бы не только вела среди рабочих революционную пропаганду, но и вставала на их защиту, организовывала стачечную борьбу.

Например, «кружковцы» организовали массовый протест рабочих против непомерно раздутых на заводе штрафов. И они были снижены. Путиловцы также потребовали сокращения рабочего времени, доходившего до 16 часов в сутки.

А когда в 1898 году подпольщиками готовилась маёвка к Дню международной солидарности трудящихся, члены калининского кружка поддержали выдвинутые марксистским крылом «Союза борьбы» требования: созвать парламент на основе всеобщего голосования, ввести восьмичасовой рабочий день и обеспечить политические свободы. Заканчивались же эти требования призывом к свержению самодержавия.

Полицейщина лютовала без перерыва. «Ещё перед тем, как Калинин пришёл на Путиловский, — пишет автор ещё одной книги о нём А. Толмачёв, — царская охранка по доносу провокатора бросила в тюрьмы основной состав «Союза борьбы». Был арестован Владимир Ильич. За решётку попали почти все активные социал-демократы Путиловского завода: Борис Зиновьев, Николай Полетаев, братья Николай и Константин Ивановы».

Самого же Калинина и нескольких его товарищей по подозрению в распространении запрещённых листовок арестовали летом 1899 года, отправив в ссылку в Тифлис, где он, связавшись с другими политическими ссыльными и местными социал-демократами, продолжил революционную работу, устроившись токарем в мастерские Закавказской железной дороги, откуда по настоянию полиции был вскоре уволен.

После забастовки железнодорожников Михаила по подозрению в «преступной пропаганде» среди рабочих отправляют в одиночную камеру печально знаменитого жёстким тюремным режимом Метехского замка. Так как прямых улик против него не нашлось, через два месяца Калинина отпускают. И он направляется в Ревель (Таллин). Петербург для него, как «особо опасного», закрыт.

По дороге Калинину всё ж таки удалось заехать в столицу, где он получил от товарищей по подполью адреса социал-демократов, с которыми по приезде он хотел связаться.

В Ревеле с помощью политического ссыльного питерского рабочего, эстонца Карла Сякка, Калинин поступает токарем на машиностроительный завод «Вольта», где объединяет вокруг себя революционно настроенных рабочих. «М.И. Калинин сразу заслужил репутацию хорошего работника, — вспоминал рабочий этого завода П. Карилайд. — Он очень быстро стал своим и подружился со всеми, несмотря на то, что не знал эстонского языка, а мы тогда плохо понимали русский».

В Ревеле Калинин организует перепечатку и перевод на эстонский, латышский и польский языки важнейших статей ленинской газеты «Искра», старается объединить местные марксистские рабочие кружки в единую социал-демократическую организацию.

…И снова Калинин арестован. Из Ревеля его доставили в Петербург, где бросили в камеру «Крестов». Здесь вместе с другими заключёнными этой тюрьмы его жестоко избили.

Эстонские рабочие не бросили в беде своего товарища. «Пока я сидел в Петербурге, — вспоминал Михаил Иванович, — Ревель меня не забывал и всё время снабжал деньгами, присылая их по почте».

После тюрьмы Калинин вновь в Ревеле, где его прежняя пропагандистская и организационная работа уже давала хорошие результаты в распространении революционных листовок, в пополнении и сплачивании рядов местных социал-демократов. Их и передовых рабочих Ревеля Калинин начинает знакомить с решениями II съезда РСДРП. Через ленинскую «Искру» они узнают о создании боевой пролетарской партии нового типа — партии большевиков. Все свои способности пропагандиста и организатора Калинин направил на то, чтобы создать в Ревельской социал-демократической организации костяк ленинцев-большевиков, выступающих против оппортунизма и реформизма и твёрдо стоящих на большевистских принципах программы революционной партии.

…Всё это лишь одна, да и то кратко изложенная из-за жёсткости газетных рамок страница «боевого дневника» дореволюционной борьбы «товарища Никанора», как называли в целях конспирации партийные соратники и рабочие Михаила Калинина. Если же попытаться представить его объём, допустим, в цифрах, то в первую очередь нужно назвать такую: большевик Калинин в своей схватке с царизмом 14 раз подвергался аресту! В его «личном деле», заведённом на него жандармами, множество адресов тюрем и ссылок, в которых он побывал. Его путь борьбы с царизмом, в ярости которой и вспыхнул Великий Октябрь, можно проследить и по названиям некоторых глав книги, подготовленной биографами М.И. Калинина. Вот они: «На баррикадах 1905 года», «На IV съезде партии. В союзе металлистов», «Среди московских большевиков», «Против империалистической войны», «Победоносный штурм самодержавия», «В мартовские дни семнадцатого года», «К социалистической революции», «Курс на вооружённое восстание».

Давайте под этими строками заглавий с помощью советских биографов Калинина попробуем хотя бы в общих чертах развернуть картину того, как приближал и как встретил «товарищ Никанор» (кстати, он один из активных сотрудников и создателей вместе с Лениным газеты, которую вы сейчас читаете) эпохальное мировое событие — Великий Октябрь:

«После июльских дней и VI съезда партии М.И. Калинин с утроенной энергией ведёт многоплановую работу как член ПК РСДРП(б). Он участвовал почти во всех заседаниях Петербургского комитета, перед которым встали новые ответственные задачи… В этот период, когда партия перенесла центр тяжести своей организаторской деятельности на фабрики, заводы, в казармы, направив туда лучшие свои силы, Калинин получил задание устроиться на Трубочный завод и возглавить здесь политическую и организационную работу большевиков по подготовке рабочих к вооружённому восстанию…

Революционная деятельность и партийная работа Калинина летом и осенью 1917 года не замыкались рамками Трубочного завода. Как член ПК он участвовал в организации разгрома корниловщины, в борьбе за широкую большевизацию Петроградского Совета, в муниципальной кампании по выборам Петроградской городской думы, в разработке плана вооружённого восстания…

В дни решающей битвы за власть — 24 и 25 октября 1917 года Калинин выполнял вместе с другими большевиками важное задание ЦК партии и ПК. Согласно ленинскому плану вооружённого восстания, необходимо было держать под неослабным контролем опорные пункты контрреволюции. Одним из центров собирания контрреволюционных сил являлась Петроградская городская дума, размещавшаяся в самом центре города. Ещё вечером 24 октября кадеты и соглашатели — гласные думы создали так называемый комитет общественной безопасности во главе с городским головой эсером Г.И. Шрейдером. Комитет пытался спасти доживавшее последние часы Временное правительство. Но когда низвержение правительства стало очевидным фактом, главари новоиспечённого «комитета общественной безопасности» попытались поднять Петроградскую думу против столичного Совета, а затем и II Всероссийского съезда Советов, подкрепить тем самым выступление меньшевиков и правых эсеров на этом съезде против перехода власти в руки Советов. Эта контрреволюционная линия наглядно проявилась на ночном заседании Петроградской думы 25 октября. Большевики-гласные, в том числе Калинин, дали бой правым силам думы, парализовали их действия, их попытки предъявить «ультиматум» съезду Советов и партии большевиков от имени всей Петроградской думы и районных муниципальных органов.

Вспоминая о заседании Петроградской думы в ночь с 25 на 26 октября, Калинин рассказывал: «Наши захватывали одну часть города за другой… Дело было ночью. Заседала дума — я был на заседании. Вдруг слышен пушечный выстрел. Гласные думы — меньшевики, эсеры, кадеты — поднялись с мест. Слышны крики: «узурпаторы! узурпаторы!» Поднялся страшный шум. Заседание думы закрылось. Они пошли «выручать» правительство, осаждённое в Зимнем дворце, а мы в Петроградский Совет приветствовать его от имени революционной части думы…»

В первые же недели после Октября партия использует организаторский талант Калинина на хозяйственном фронте. Учитывая остроту продовольственного кризиса в стране и столице, усугубляемого саботажем старого чиновничьего аппарата, Совет Народных Комиссаров вводит М.И. Калинина в состав коллегии Наркомпрода. Снабжение петроградского пролетариата хлебом и продовольствием превращалось осенью 1917 года в общегосударственную проблему. Накормить город с более чем двухмиллионным населением в условиях транспортной разрухи и голода было делом чрезвычайной трудности. И Калинин прилагал много усилий для организации доставки продовольственных грузов в революционную столицу, разгрузки петроградского железнодорожного узла…

С конца ноября 1917 года начинается активная деятельность Калинина в Петроградской городской думе. На первом же заседании думы 30 ноября он был единодушно избран председателем городской управы. Так Михаил Иванович стал петроградским городским головой».

Добавим, что на этом посту ему сразу же пришлось столкнуться с откровенным вредительством старых чиновников и воровством денег из кассы. Казнокрадам и саботажникам Калинин поставил жёсткий заслон, сумев справиться с разрухой в городском коммунальном хозяйстве и наладить снабжение петроградцев продовольствием.

— Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы; сам он — крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством... Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящихся масс, — заметил в марте 1919-го Ленин, рекомендуя М.И. Калинина на пост председателя ВЦИК после смерти Я.M. Свердлова, занимавшего его ранее.

— Задача, которая легла на плечи русского рабочего и крестьянина, заставила меня принять столь ответственный пост, как пост Председателя ВЦИК, — рассказывал Калинин, после того как это ленинское предложение было законодательно утверждено голосованием и он, уже в статусе одного из высших руководителей Страны Советов, имел обстоятельный разговор с Ильичём, обсуждая пути решения задач, поставленных VIII партийным съездом. — Я отлично сознавал всю тяжесть положения, всю трудность настоящего момента. Я отлично сознавал, что, может быть, не хватит у меня и ума, и дарования, и опыта, чтобы управлять столь большим государством, занимать в нашем правительстве одно не из последних мест. Но зная, что я сам рабочий и крестьянин, я проникаюсь мыслью, что история возложила на русский рабочий класс и русское крестьянство задачу, первую ещё во всём мире, — задачу сбросить с себя ярмо буржуазного господства. И здесь играют главную роль не лица, а классы, которые выдвинуты в этой борьбе; здесь имеют значение не Иванов или Петров, а класс, весь класс рабочих и крестьян.

ВЦИК — высший государственный орган власти, преобразованный в 1922 году в ЦИК СССР, а в 1938-м — в Президиум Верховного Совета СССР, Калинин возглавлял до 1946 года. Освобождён от рабочих обязанностей он был по его же настоятельной просьбе, связанной с состоянием здоровья. Вскоре Михаила Ивановича не стало…

На этих высших государственных постах вместе с партией коммунистов, членом Политбюро которой он был, вместе с народом, величавшим его «всесоюзным старостой», он, верный соратник Ленина и Сталина, поднял пласт большой и многогранной работы. В результате повернулась к свету больших перспектив прежняя тусклая жизнь разорённой помещиками и буржуазией России. Расцвели и отсталые окраины развалившейся царской империи, ставшие республиками Советского Союза.

Этому великому делу служили в том числе и пламенные речи Калинина, которыми он заряжал уверенностью в правоте начатых коммунистами революционных преобразований крестьян, рабочих и солдат, сходя с подножки агитпоезда «Октябрьская революция», месяцами колесившего по стране и фронтам Гражданской войны. А затем — его выступления перед школьниками и студентами, комсомольским и партийным активом, его живые дискуссии с научными работниками, писателями, деятелями искусства…

И везде он особо ратовал за то, чтобы к каждому жителю страны пришло твёрдое понимание, что именно советская демократия, освобождённая от диктата капитала, является подлинной.

— Ведь для каждого же ясно, что там, где живут рядом Рокфеллер и простой рабочий, демократия только пустой звук… Тут какую форму демократии ни придумывай, но поскольку миллиардер остаётся миллиардером, она всё равно пойдёт насмарку, — так обезоруживающе точно Михаил Иванович определял лживую суть «буржуазных свобод». И продолжал: — Следовательно, первая отличительная черта советской демократии та, что она освобождена от власти капитала…

Он, хорошо знавший историю древней Руси, с той же убедительной простотой отвечал и на заблуждения славянофилов, считавших «русскую демократию» давних лет «золотым веком»:

— Мы, коммунисты, великолепно знаем, что в Новгородском вече, в народном собрании Новгорода по существу все важнейшие вопросы решали деньги. Богачи располагали физической силой, располагали «добрыми молодцами», которые, приходя на вече, кричали громче всех, а подчас и кулаки в ход пускали...

Если в Новгородском вече играли роль деньги, то в современной буржуазной демократии решающую роль играет капитал. Всем тем, кто ищет и добивается подлинного демократического общества, кто хочет жить в этом обществе, я должен сказать: подлинная демократия существует в Советском Союзе!

Он сам был тому живым доказательством и символом — простой и мудрый, доступный и отзывчивый, оттого народом и любимый…

Почему именно этот «демократический вопрос» вслед за Лениным и Сталиным часто ставил Калинин перед аудиторией — будь то заводской цех, полевой стан, зал депутатского съезда или собрания творческой интеллигенции?.. Он отчётливо понимал: без осознания каждым того, что твой труд теперь по-настоящему свободен, что результаты этого труда не лягут в карман капиталиста, а станут сполна служить стране, а значит, и тебе тоже; без осознания того, что власть, которую ты выбрал, — это твоя народная власть и она для тебя всегда открыта, социализм не построишь.

Правоту этой его убеждённости утвердила мировая история своим неоспоримым фактом — построили. Да ещё какой! Сверхдержавный! Выходит, своей убеждённостью и других убедил.

…Потянулись из сёл и городов ходоки к Калинину. Говорят, что за четверть века ручки двери его приёмной коснулись три миллиона рук тех, кто обратился к Михаилу Ивановичу за помощью и советом. Для всех его дверь и почта были открыты. «Он с нами разговаривал до утренней зари — простой рабочий питерский, крестьянин из Твери», — писал поэт Михаил Исаковский, вдохновившись таким зародившимся прежде в таком же открытом ленинском кабинете беспримерным явлением, как ходоки, ясно отражавшим всегражданское доверие к Советской власти.

— Он прошёл те рабочие институты, которые позволили ему почувствовать, что такое народный дух и народная власть, — отметил Председатель ЦК КПРФ, руководитель партийной фракции в Госдуме Геннадий Андреевич Зюганов, открывая в прошлом месяце в стенах парламента организованную по инициативе коммунистов выставку, посвящённую 150-летию со дня рождения М.И. Калинина. — Он понимал людей и умел откликаться на их нужды, Вы не найдёте ни одной стройки, ни одного фронта, ни одного крупного предприятия, где бы он не побывал. Он был великим подвижником и политиком, создававшим атмосферу интернационализма и дружбы.

Александр ОФИЦЕРОВ, газета "Правда"