Что год учебный принесёт?

Совсем немного времени осталось до начала нового учебного года. Как всегда, с 1 сентября школу ожидают определённые изменения в учебном процессе, и, надо сказать, не всегда для учительского сообщества они положительные. О том, какие нововведения планируются в школах, о нагрузке и зарплате учителей корреспондент «Правды» поговорила с председателем Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учителем истории и обществознания Дмитрием КАЗАКОВЫМ.

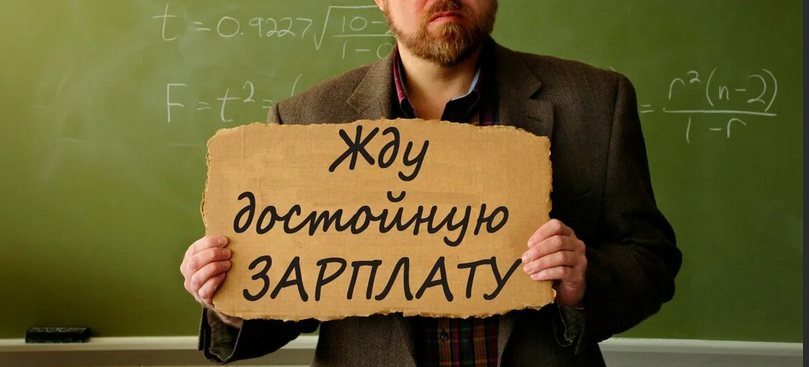

— Дмитрий Васильевич, давайте прежде всего поговорим об учительском заработке. Можно ли сказать, что знаменитые «майские указы» 2012 года о том, что к 2018-му зарплаты учителей должны достигнуть уровня средней зарплаты по региону, наконец-то выполнены?

— Выполнены они скорее на бумаге, чем в действительности. Расскажу, к примеру, как рассчитывается средняя учительская зарплата по региону. Нет такого положения, что конкретный учитель должен в обязательном порядке получать среднюю зарплату по региону. Берётся зарплата в конкретной образовательной организации. И в этом учебном заведении вполне могут быть те, у кого заработок выше, чем средний в регионе (например, человек трудится не на одну ставку), а у кого-то он меньше. Из этого же выводится нечто среднее.

Перед директорами ставят задачу выполнения «майских указов». И они вынуждены это делать. Но каким образом? Заставляя учителей брать большее количество часов. Сейчас нагрузка 2—3 ставки плюс классное руководство или даже два классных руководства становится нормой. Зачастую администрация школ не стремится восполнить кадровый дефицит, даже если такая возможность есть. Ей легче нагрузить весь коллектив.

Кроме того, учителя и сами без принуждения зачастую берут несколько ставок, чтобы обеспечить себе более-менее приличную зарплату. Профсоюз «Учитель» выступает за то, чтобы педагоги имели достойную зарплату за одну ставку (18 часов), без переработок. Кроме того, если зарплата повысится, она будет компенсировать трудозатраты на ту ненормированную часть работы учителя, которая сегодня никак дополнительно не оплачивается. К такой работе, например, относится подготовка к занятиям, проверка домашних заданий, участие в школьных мероприятиях, организация экскурсий и многое другое.

— Недавно глава минпросвещения Сергей Кравцов предложил ограничить нагрузку учителей: максимум они смогут взять только 1,4 ставки. Как оцениваете такую инициативу?

— На наш взгляд, если даже не говорить о том, что 1,4 ставки — это тоже довольно много (26 уроков в неделю), в ближайшее время такое в принципе невозможно, так как в средней школе существует огромный дефицит кадров. Выход здесь только один: устанавливать достойный оклад за одну ставку (18 уроков в неделю), платить среднюю зарплату по региону, чтобы учителя шли работать в школу. Только тогда через какое-то время (причём не за один год) нагрузка на учителей снизится, так как исчезнет дефицит. Сегодня же в условиях нехватки кадров и отсутствия нормальной оплаты за ставку такое невозможно.

— Что вы думаете о так называемой новой системе оплаты труда (НСОТ), которая сейчас действует в школах?

— Новая система оплаты труда пришла на смену Единой тарифной сетке, когда размер оклада определялся в зависимости от должности, стажа и квалификационной категории. Согласно НСОТ, 70 процентов в заработной плате составляют оклад и компенсационные выплаты, а 30 процентов — стимулирующие, которые начисляются непосредственно за результаты работы учителя. Как распределять стимулирующие выплаты, решают директора школ, которые запросто могут поделить его на «своих» учителей, потому что фонд таких выплат абсолютно непрозрачен.

Кроме того, в школах при такой системе создаётся очень нездоровая конкуренция, когда каждый педагог вынужден доказывать руководству, что именно ему надо платить чуть больше, чем другому (допустим, за участие в каких-либо конкурсах, за обучение на курсах и т.д.). По сути педагогам приходится соревноваться друг с другом. На наш взгляд, такой подход недопустим. Учителя выполняют одно общее важное дело и не должны быть конкурентами. Из-за этого в коллективе создаётся напряжённая атмосфера, происходят конфликты.

— Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что количество документов, которые приходится заполнять учителям, сократилось в 25 раз.

— Говорить о том, что бумажная нагрузка снизилась по всей стране, во всех образовательных учреждениях, не приходится. Видимо, такие громкие заявления нужны были чиновникам для докладов. Реальность же, как известно, зачастую далека от отчётов.

— С сентября из школьной программы исчезнут уроки обществознания в 6-м и 7-м классе, а с 2026 года уроки обществознания останутся только в 9—11-х классах. Что можете сказать по этому поводу?

— Я согласен, что, возможно, программу преподавания обществознания в шестых классах стоит каким-то образом подкорректировать, но совсем убирать предмет однозначно не стоит, особенно в 7—8-х классах. Знать, к примеру, об основах финансовой грамотности, а также о других моментах, связанных с жизнью в обществе, разбираться в основах устройства государства, знакомиться с правовой системой очень важно. И оставлять знакомство с этими вещами только на 9-й класс, по моему мнению, непродуманно.