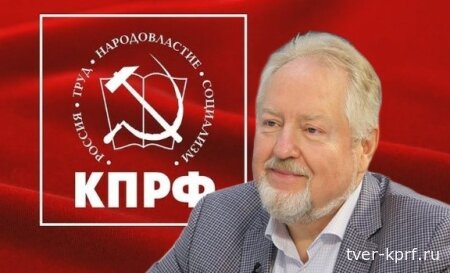

Сергей Обухов про «Россию в тумане», предстоящие выборы и почему общество предпочитает не видеть «бездну»

Доктор политических наук, один из основателей Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов дает анализ причин почему российское общество предпочитает не видеть «бездну», жить в «тумане» удобного позитива, а партии власти сподручнее не допускать в повестку дискуссию об экзистенциальных угрозах России.

В канун приближающихся дней голосования в ЕДГ-2025 метеосводки запестрили сообщениями про «радиационные туманы», которые накроют Московскую область в ближайшие дни. Это явление возникает, когда земля излучает тепло и быстро охлаждается. Оно не представляет опасности, хотя звучит угрожающее для тех, кто не читает новости дальше заголовков.

Собственно, про «туманы», которые накрывают российских избирателей, хотелось поговорить в канун ЕДГ-2025, когда уже все громче слышен грохот победных барабанов «Единой России» про «сплочение вокруг флага», 146% в поддержку «народной программы» и прочую словесную мишуру.

Но, как показывают мои поездки и встречи в бескрайнем «русском заМКАДье», российское общество отчужденно-раздраженно смотрит на эту незатейливую пропаганду партии власти. И откликается лишь на честный разговор о несправедливости, выживании, который ведет с «глубинным народом» сейчас только КПРФ.

«Уход в туман» и реальность «корпорации служебных воров»

Недавно попалась на глаза статья руководителя Экспериментального творческого центра (ЭТЦ), политолога С.Е. Кургиняна «О настоящей беде Московскому государству». Он выносит суровый вердикт современному российскому обществу: мол, оно предпочитает существовать в «тумане» иллюзий и разрозненных позитивных фактов, а не трезво оценивать происходящее вокруг. Политолог проводит историческую параллель с оценками В. Г. Белинского, который еще в XIX веке констатировал, что в России отсутствует порядок, даже полицейский, а есть лишь «огромные корпорации служебных воров и грабителей». Попытки установить этот порядок сегодня Кургинян характеризует как «хлестаковщину» – пародийную имитацию деятельности, неспособную замаскировать системное разложение государства.

Позиция руководителя ЭТЦ про «жизнь большинства в тумане» не уникальна. Многие экспертные оценки близки по содержанию. Здесь и рассуждения про политическую апатию и деполитизацию общества. Утверждения про «внутреннюю колонизацию» власти народом и «глубинную» Россию как «белое Конго». И концепция «замороженного» состояния общества. И теорию «разрыва социального контракта» власти и общества.

Да, подход Кургиняна не уникален. Но он в отличие от либеральных критиков российской власти также как и КПРФ исходит из державных, государственнических позиций: вроде бы сильная государственная рука – слаба и недостаточно эффективна, и лишь пародийно имитирует порядок.

Кстати, некоторые западные исследователи окрестили нынешнюю политику российской власти как «Империю позитива». Они отмечают, что официальный российский дискурс делает акцент на успехах, патриотизме и стабильности, часто в ущерб критическому обсуждению проблем. Обществу предлагается потреблять этот «позитив» как форму управления через эмоции.

Следует признать: исследования ЦИПКР указывают, что подобный подход успешно решает тактические задачи партии власти. В итоге граждан, например, больше беспокоит рост цен, а не ситуация в зоне СВО, хотя это более экзистенциальная проблема в условиях, когда Западом поставлена задача нанесения России стратегического поражения. Или пример перепалки Егора Крида с любовницей Шамана Мизулиной. Судя по медиа-эффекту и комментариям в соцсетях – это кажется гражданам важнее, чем дефицитное опустошение федерального и региональных бюджетов. Про периодически вбрасываемую «тему Мавзолея» я уже молчу. Кажется, уже всем понятно в какие моменты и зачем это делается…

«Уход в туман» как механизм психологической защиты

Такой общественный «уход в туман» имеет глубокие корни в психологических механизмах защиты, выстраиваемых гражданами в ответ на неблагоприятную внешнюю среду и социальные раздражители.

Ситуацию вроде научились описывать разного рода концепциями. Здесь и когнитивный диссонанс (Леон Фестингер). В состоянии психического дискомфорта, возникающем при столкновении с конфликтующей информацией (например, между официальным оптимистическим нарративом и личным опытом проблем) люди просто игнорируют противоречащую информацию и ищут подтверждения удобным фактам.

Здесь и коллективное отрицание (Mass denial). Этот защитный механизм также начинает действовать, когда большие группы людей отказываются признавать объективные факты, вызывающие сильный дискомфорт. Да, он создает иллюзию безопасности, но препятствует реальному решению проблем.

Наконец, – выученная беспомощность (Мартин Селигман). Психологическое состояние, при котором человек, столкнувшись с чередой неудач и отсутствием контроля над ситуацией, перестает пытаться что-либо изменить. Впоследствии, ученый пришел к выводу, что пассивность — это врождённый ответ на неконтролируемый стресс. Но для пребывания в «тумане» не принципиально – социальная пассивность врожденная или это приобретенная реакция.

В итоге все индивидуальные психологические механизмы «ухода в туман» на коллективном уровне выливаются в:

- массовое игнорирование системных проблем,

- создание «навязанной социальной реальности»,

- доминирование социальной апатии и пассивности.

Социальная адаптация при нарастающей тревожности

Налицо ситуация, «взрывающая мозг» обывателя, когда тревожность и адаптация к негативной реальности сосуществуют.

Известны исследования ученых П.М.Козыревой и В.М.Смирнова из НИУ ВШЭ по тревожности и адаптации. Они показывают, что, несмотря на высокий уровень адаптированности россиян к новой социальной реальности, значительная часть населения остается подверженной тревожным настроениям. При этом чувство тревоги слабо коррелирует с общей удовлетворенностью жизнью, что свидетельствует о механизмах психологической защиты.

Кстати, недавние исследования ЦИПКР в Иркутской и Новосибирской областях также подтверждают тенденцию. С одной стороны, три пятых граждан говорят о тревожности общей ситуации в стране. Но с другой, при этом среди этих самых тревожных 37% говорят, что у них все хорошо, а 57% хотя и жалуются на трудности, но считают, что жить можно. Вот так адаптация и тревожность сосуществуют одновременно.

Три этапа трансформации психологического состояния российского общества

Исследователи выделяют три этапа трансформации психологического состояния российского общества:

- До 2014 года – относительная привычность и предсказуемость жизни. Сохранялись элементы советского мировоззрения, хотя шло постепенное нарастание нестабильности и формирование новой политической системы.

- 2014-2020 годы в условиях новой геополитической реальности (присоединение Крыма, введение международных санкций) совершался переход состояния общества к модели, описываемой как «нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность». Психологически это выражалось в нарастании тревожности, необходимости адаптации к постоянным изменениям, формировании «кризисного мышления».

- С 2020 года, когда реальность стали предопределять пандемия COVID-19, начало СВО, ужесточение санкционного давления, ускорение цифровой трансформации начался переход к модели – «хрупкость, беспокойство, нелинейность, непостижимость». Или как образно это состояние характеризуется – «уход в туман».

Состояние массового сознания в виде «ухода в туман» несет серьезные риски для общества.

Социальная хрупкость и риск потери властной легитимности

Социальная хрупкость и опасность быстрой и неконтролируемой потери властью легитимности. Общество, основанное на отрицании, крайне уязвимо к внезапным кризисам, всевозможным «черным лебедям». Когда реальность прорывается сквозь «туман» (резкое ухудшение экономической ситуации, непопулярные меры власти), это может привести к катастрофической и мгновенной потере легитимности власти и хаотичному социальному взрыву. Существует и опасность провокации таких взрывов со стороны враждебных России сил, включая иностранные структуры.

Яркий пример одурманенности власти собственным производством «тумана» проявилась на недавнем Крестном ходе в Москве в честь праздника столичных святых. Впервые с ковидных времен решили чуть ослабить гайки и разрешить массовое шествие в Москве. В итоге, как можно судить, крестный ход 7 сентября от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря вызвал серьезный диссонанс во властных кабинетах. Уж очень неожиданным для партии власти оказалось такое проявление общественно-политической активности граждан.

Ведь, казалось бы, из совершенно нейтрального и аполитичного мероприятия, проводимого самим Патриархом Кириллом, событие стало общефедеральной политической манифестацией. И не только потому, что вместо заявленных 20 тысяч участников шествия с церковными лозунгами и демонстрацией икон, акция собрала по официальным данным 40 тысяч, а по неофициальным – до 120 тысяч участников.

Значительная часть участников Крестного хода были не только мобилизованные с приходов по 30-50 человек возрастных верующих активистов, а хорошо организованные молодые люди из числа футбольных фанатов, ветеранов, представителей «Русской общины», различных околоправославных патриотических организаций. И пришли они показать себя, как серьезную политическую силу, прямо декларируя акцию как противовес стотысячным «москва-бадским» молениям-демонстрациям мигрантов. Что и более чем удалось.

Не зря от либералов даже звучат такие оценки: «по сути в Москве прошел «Русский марш», длиною от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря».

Какие выводы сделают из всего этого в Кремле – не знаю. Но политическая реальность в столице после Крестного хода 7 сентября сквозь «туман» стала смотреться чуть яснее.

Стагнация и отсутствие развития

Если проблемы не признаются, они не решаются. Общество и государство теряют способность к адаптации и модернизации. Накопление системных проблем (коррупция, износ инфраструктуры, демографические и мигрантские вызовы) продолжается до точки, когда их уже нельзя игнорировать, а они чреваты социальным взрывом. И вышеописанные неожиданные для властей последствия Крестного хода – яркое тому подтверждение.

Кстати, активная критика властей за занижение численности Крестного хода со стороны православных политических структур и их медийных активистов яркий признак нарастающей политизации в данной среде. И явно не в сторону реверансов в отношении партии власти.

Рост цинизма и атомизация

Двойная мораль партии власти («говорят одно, а в жизни – другое») ведет к тотальному недоверию не только к институтам власти, но и граждан – друг к другу. Разрушаются горизонтальные общественные связи, что делает общество слабым и разобщенным, уязвимым перед внешними воздействиями и дестабилизацией.

Известная формула советника Трампа Кита Келлога (Keith Kellogg) о том, что русских не победить в быстрой войне, войне на истощение. Она интерпретируется как необходимость победить Россию вне поля боя. Как это удалось реализовать в отношении СССР, реализуя никсоновскую стратегию «победы без войны». И реализуемость данной американской стратегии в отношении теперь уже Российской Федерации становится в таких условиях не такой уж не реальной.

Уязвимость к манипуляциям

Разорванность и противоречивость массового сознания, его ориентация на стереотипы и чувственные оценки делают его уязвимым для манипулятивных воздействий со стороны не только власти, но и других политических сил и СМИ, а также из-за рубежа.

Это может приводить к непредсказуемым формам коллективного поведения.

Исторические параллели

Если говорить про исторические параллели, то в своем материале о перестройке и ГКЧП (С.П.Обухов. «Перестройка, ГКЧП и третье разрушение исторической России: возможно ли повторение предательства элит?») я указывал, что в современной России усиливается риск нового «элитного предательства», чреватого деструкцией российского государства.

И наведенная на общество радиация «политического тумана» облегчает реализацию самых деструктивных сценариев в верхах. Кстати это перекликается с образным тезисом Кургиняна из XIX века о беспределе со стороны «корпораций служебных воров и грабителей».

Как рассеять «туман»?

Вся беда, что для тактических целей партии власти «жизнь ежиками в тумане» большинства российских граждан очень выгодна партии власти. Разобщенным обществом легче управлять. Но это до поры до времени. Как уже отмечалось, разорванность, противоречивость и высокая тревожность массового сознания в условиях внешних и внутренних вызовов создает серьезные риски для социальной стабильности.

Первый шаг к решению проблемы — признать ее существование. Поэтому важно развивать критическое мышление, искать достоверную информацию и быть готовым к сложным, но честным разговорам о нашем настоящем и будущем.

Сегодня, глядя на завершающуюся предвыборную кампанию в ЕДГ-2025 можно с печалью констатировать: четный разговор о настоящем и будущем с людьми вела только КПРФ. Но в силу закупоренности каналов коммуникации, обложенности «информационной ватой» коммунистам далеко не всегда удавалось докричаться до граждан со своей информацией о реальном положении дел и предложениями «как жить дальше» и «что делать».

Шанс формирования конструктивной повестки, фокусировки на решении общественных проблем был оппонентами КПРФ явно проигнорирован. Согласитесь, когда из двух десятков губернаторов на предвыборных дебатах появился лишь один-два – это приговор всей выстроенной «туманной» системе диалога власти и общества.

Возвращаясь к нашумевшей статье Кургиняна, отметим его оценку: «увидеть бездну страшнее, чем в нее шагнуть» в тумане.

Но именно это мужественное «взглядывание» в лицо реальности, о чем постоянно говорит людям КПРФ, конструктивные предложения коммунистов являются первым шагом к исцелению общества от надвигающейся «беды Московскому государству».

Сергей ОБУХОВ,

Доктор политических наук,

Центр исследований политической культуры России